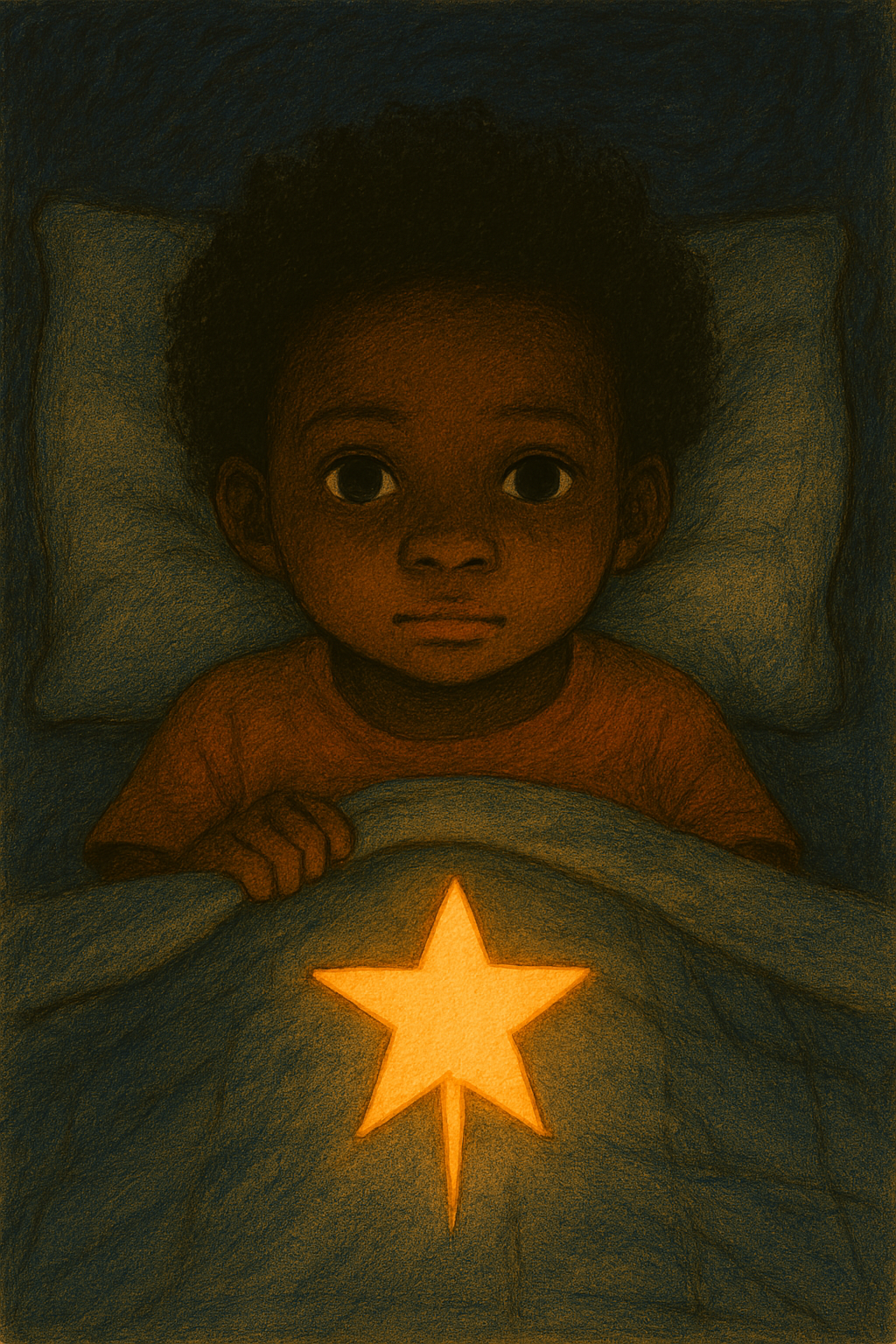

La petite étoile sous la couverture

Comment le défilement nocturne vole le repos de nos enfants — et comment familles et communautés peuvent les aider à le retrouver.

La petite étoile sous la couverture

Dans le noir, le téléphone brillait comme une petite étoile sous la couverture.

Il était presque minuit dans une maison modeste à la périphérie de Douala. La maison s’était apaisée : les parents dormaient, le chien reposait près du portail, le ronron du groupe électrogène s’essoufflait. Mais dans une chambre du fond, une faible lumière bleu-blanc clignotait. Sous les draps, Daniel, 15 ans, faisait défiler son écran.

Ses pouces bougeaient vite, double-cliquant des photos sur Instagram, balayant le prochain clip sur TikTok, déroulant les fils de X. Une notification surgit : un camarade venait de poster un selfie tardif sur Facebook. Daniel rit doucement, veillant à ne pas réveiller son petit frère endormi à côté.

« Encore une vidéo », murmura-t-il. Il le répéta à 00h10. À 00h40. À 1h05. Chaque scroll promettait un petit shot de plaisir, chaque geste repoussait le sommeil. La lumière bleue, vive comme une lampe dans la grotte de sa couverture, disait à son cerveau qu’il faisait encore jour. Ses paupières s’alourdissaient, mais son esprit restait tendu par la peur de rater quelque chose.

Dehors, la ville s’enfonçait dans la nuit. Dedans, Daniel tournait en boucle dans la spirale du défilement de minuit.

Acte I — Le quart de nuit

Daniel est un mélange de nombreux adolescents d’aujourd’hui. Demandez à n’importe quel parent à Yaoundé, Nairobi, Lagos ou Abidjan : le rituel du coucher inclut souvent un téléphone glissé sous l’oreiller.

Pourquoi ce cycle est-il si difficile à briser ?

D’abord, les algorithmes. Les plateformes sociales sont conçues pour nourrir sans fin la curiosité, chaque vidéo gardant l’attention un peu plus longtemps. TikTok ne s’arrête jamais. Les Reels d’Instagram s’enchaînent sans pause. Les notifications WhatsApp ou Facebook surgissent au moment où l’on commence à sombrer.

Ensuite, la lumière bleue. En termes simples : nos yeux contiennent des cellules sensibles à cette lumière. La nuit, l’écran envoie un message au cerveau : reste éveillé. La mélatonine, hormone du sommeil, est bloquée. Une demi-heure de défilement peut retarder l’endormissement d’une heure ou plus.

Enfin, la pression sociale. Les ados craignent d’être exclus. Si le groupe discute à 23h30, qui veut être celui qui « disparaît » ? La peur de manquer devient peur d’être mis à l’écart.

Ainsi commence le quart de nuit de Daniel. Minuit passe, puis 1h. Le corps réclame le repos, mais l’esprit reste piégé. Ce qui s’accumule, ce n’est pas seulement la fatigue, mais une dette de sommeil — l’ardoise impayée du cerveau. Et comme les dettes d’argent, elle porte intérêt.

Acte II — La chute du lendemain

Le matin arrive vite. Le coq chante à 6h. La mère de Daniel le secoue doucement. Ses yeux sont vitreux, son corps lourd.

À l’école, la brume est épaisse.

Le professeur trace une équation au tableau. Daniel la copie lentement, les lettres se brouillant. Un camarade le pousse : « Hé, réveille-toi. » Il esquisse un sourire. Quelques minutes plus tard, sa tête retombe.

Sur le terrain de sport, le coach crie : « Daniel, bouge tes pieds ! » Sa réaction est en retard ; le ballon passe. Le coach fronce les sourcils : « Tu vaux mieux que ça. Qu’est-ce qui se passe ? »

Au centre de formation voisin, un autre jeune stagiaire électricien somnole en surveillant un tableau. Son encadrant l’aperçoit. « Mon fils, c’est dangereux. Tu pourrais te blesser, ou blesser quelqu’un. » L’apprenti se frotte les yeux, honteux.

Le soir, à la maison, la mère de Daniel remarque son irritabilité. Il s’emporte contre son petit frère, puis s’affale à table. Elle chuchote à son mari : « Il n’est plus le même. Toujours fatigué, toujours de mauvaise humeur. »

Le manque de sommeil brouille plus que les matinées. Il vole la concentration, altère l’humeur, ralentit les réflexes, grignote l’apprentissage. Le cerveau d’un enfant, qui a besoin de 8 à 10 heures chaque nuit, tourne à vide sur moitié moins.

« Ce n’est pas que nos enfants soient paresseux. C’est qu’ils sont épuisés. »

Acte III — Le tournant

Le changement commence à la table de la cuisine.

La mère de Daniel s’assoit avec lui après le dîner. Le téléphone repose entre eux. Elle ne gronde pas. Elle dit doucement : « Je sais que c’est difficile d’arrêter. Je vois comme tu es fatigué. Trouvons une solution ensemble. »

Ils rédigent un accord familial sur une feuille :

Accord technologique familial (extrait) :

- Pas de téléphones dans les chambres après 21h30.

- Tous les appareils se rechargent au salon la nuit.

- Exceptions uniquement pour les devoirs, avec accord parental.

- Conséquence : perte de données le week-end en cas d’écart.

- Récompense : soirée cinéma en famille si la règle est tenue.

Cela paraît étrange au début, mais Daniel hoche la tête. Il en a assez d’être épuisé.

Plus tard dans la semaine, une infirmière vient parler à l’école. Sa voix est posée, jamais alarmiste.

« Les téléphones nous relient. Ce ne sont pas des ennemis, » dit-elle. « Mais votre cerveau a besoin de sommeil comme votre corps a besoin de nourriture. Chaque heure manquée est comme un repas sauté. Au début ça passe, mais bientôt vous êtes à sec. »

Ses conseils sont pratiques :

– Baisser la luminosité une heure avant le coucher.

– Activer le mode Ne pas déranger après 22h.

– Prendre la lumière du matin pour recaler l’horloge interne.

Pour la première fois, Daniel sent que l’équilibre est possible — garder son téléphone, mais apprendre à le poser quand la nuit appelle.

Acte IV — Un regard plus large

Ce récit n’est pas celui d’un seul garçon. C’est celui d’une génération.

Les familles africaines vivent des pressions uniques. Les parents travaillent tard ; parfois le téléphone semble le compagnon le plus sûr. Pour les jeunes, le numérique est souvent le seul lien avec leurs pairs et le monde. Les téléphones apportent joie, créativité, opportunité.

Mais si nous voulons que nos enfants réussissent à l’école, au travail, dans la vie, nous ne pouvons sacrifier le sommeil.

Les enseignants peuvent adapter les délais de devoirs pour éviter le travail nocturne. Les coachs peuvent questionner quand la performance baisse. Les employeurs de stagiaires peuvent rappeler que la vigilance est une règle de sécurité. Les associations peuvent lancer des campagnes pour normaliser les nuits sans écrans.

Et à la maison, les parents doivent incarner l’exemple : poser eux-mêmes leur téléphone hors de la chambre.

« Nos enfants ne feront pas ce que nous disons. Ils feront ce que nous faisons. »

Finale — Appel à l’action

Tout commence par un pas, ce soir. Posez les téléphones à charger hors des chambres.

Ainsi, vous offrez à votre enfant le cadeau du repos, de la croissance, des rêves. L’enfance est trop courte pour la gaspiller dans le défilement de minuit.

Ce que les parents peuvent faire dès ce soir

- Mettre les téléphones à charger hors des chambres, sur une station centrale.

- Instaurer une heure fixe de coucher et de détente.

- Activer les modes Ne pas déranger / Focus et les contrôles parentaux après une heure définie.

- Créer un accord familial (sans téléphones dans les chambres, exceptions claires, conséquences justes).

- Donner l’exemple : les adultes aussi laissent leur téléphone hors de la chambre.

- S’associer avec écoles, coachs, associations pour aligner les attentes.

- Ancrer des rituels hors ligne : lecture du soir, prière, promenade au soleil du matin.

- Commencer petit : choisir une étape ce soir et élargir ensuite.

Plan express “5 jours sommeil”

- Jour 1 : Fixer une heure de coucher régulière, 30 minutes plus tôt que d’habitude.

- Jour 2 : Mettre tous les téléphones à charger au salon à 21h30.

- Jour 3 : Remplacer le dernier scroll par quelques pages d’un livre ou un moment de prière.

- Jour 4 : Sortir le matin pour exposer les yeux au soleil.

- Jour 5 : Bilan en famille : comment vous sentez-vous ? Ajustez et continuez.

Ce soir, essayez ceci : placez le téléphone de votre enfant au salon à l’heure du coucher. Observez la nuit, regardez le matin briller.

Parce que protéger l’enfance commence par protéger le sommeil.

YannicK KOUNGA,

Parent,